Manoscritto scientifico illustrato in latino – Trattato di fisica sperimentale – Biblioteca della Corte Lorenese

Titolo inciso al dorso: PHYS (Phisicae)

Lingua: Latino

Datazione: datazione circoscritta (1718–ca. 1730) Granducato (sotto Cosimo III o Gian Gastone de’ Medici)

Supporto: Carta vergellata, manoscritta in inchiostro ferrogallico

Formato: In quarto (ca. cm. 17,5 x 23,5)

Consistenza: 1 carta bianca + 140 carte testo/disegni + 4 carte bianche + 10 Tavole – 5 carte bianche

Legatura: Piena pergamena coeva con dorso a 5 nervi con tassello mutilo alla seconda casa con parte doppia cornice e lettere dorate (PHYS).

Stato di conservazione: Eccellente, testo nitido, tavole fresche, carta spessa e resistente

📌 L’ex-libris e la Biblioteca della Corte Medicea

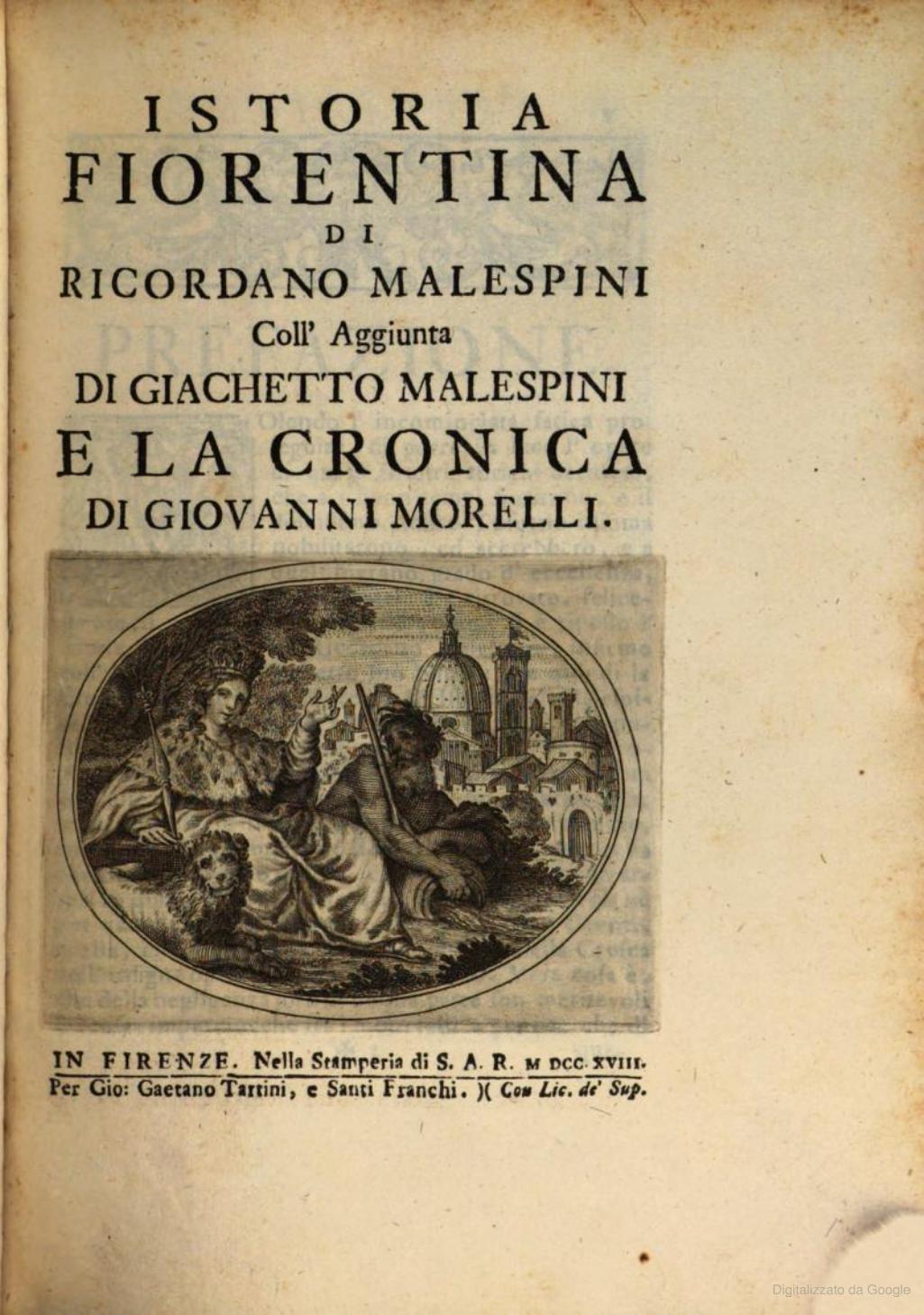

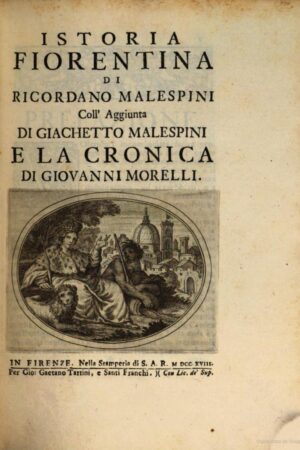

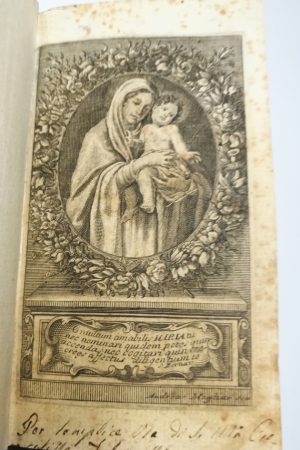

Un elemento di notevole interesse emerso durante l’analisi del manoscritto è la presenza, incollata all’interno del volume, di una stampa raffigurante un’allegoria di Firenze: una figura femminile coronata e armata di scettro (verosimilmente la personificazione della città), accostata a una figura maschile con clava e pelle leonina (forse Ercole, simbolo di forza civile), sullo sfondo della celebre veduta della cupola del Brunelleschi. L’immagine, perfettamente rifilata, è identica a quella che compare sul frontespizio dell’Istoria Fiorentina di Ricordano Malespini, stampata a Firenze nel 1718 presso la Stamperia di S.A.R. (Sua Altezza Reale), per i tipografi Gio. Gaetano Tartini e Santi Franchi.

La stampa in questione non pare essere stata ritagliata da un libro, bensì stampata separatamente su carta di identico formato a quella del manoscritto: tutti indizi che permettono di interpretarla come un ex-libris ufficiale, destinato alla Biblioteca della Corte Granducale di Toscana, sotto il patrocinio della casa regnante del tempo.

Nel 1718, anno indicato nella stampa, il Granducato di Toscana era sotto il governo della dinastia dei Medici, ma in una fase terminale: Gian Gastone de’ Medici (1671–1737), ultimo granduca della casata, sarebbe salito al trono solo nel 1723. Tuttavia, la stamperia citata, Stamperia di S.A.R., era già un’istituzione riconducibile alla corte e attiva sotto il patrocinio del Granduca Cosimo III de’ Medici (1642–1723), regnante all’epoca della pubblicazione.

Questa informazione, unita all’iconografia fortemente celebrativa della città di Firenze e della sua sovranità, permette di ipotizzare con buoni fondamenti che il manoscritto sia appartenuto o transitato nella biblioteca della corte granducale medicea, probabilmente legata a un gabinetto di fisica o a un’istituzione scientifica vicina agli ambienti ufficiali, come l’Accademia del Cimento (attiva fino al 1667, ma con lunga influenza) o le raccolte protoscientifiche dei gesuiti fiorentini.

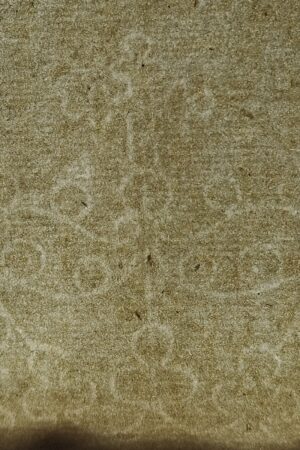

La filigrana visibile nella carta, con le iniziali “S R” e un motivo centrale a nodo d’amore o infinito, rimanda con buona probabilità a cartiere toscane attive proprio a cavallo tra XVII e XVIII secolo, come quelle di Pescia o del territorio lucchese, che rifornivano abitualmente le stamperie granducali.

In conclusione, questo ex-libris incollato, sebbene non nominativo, funge da sigillo materiale e simbolico dell’origine nobile del manoscritto, collocandolo con coerenza nella Firenze medicea dei primi decenni del Settecento, in una sfera di alta cultura scientifica e prototecnologica.

📌 Analisi delle filigrane e implicazioni cronologiche

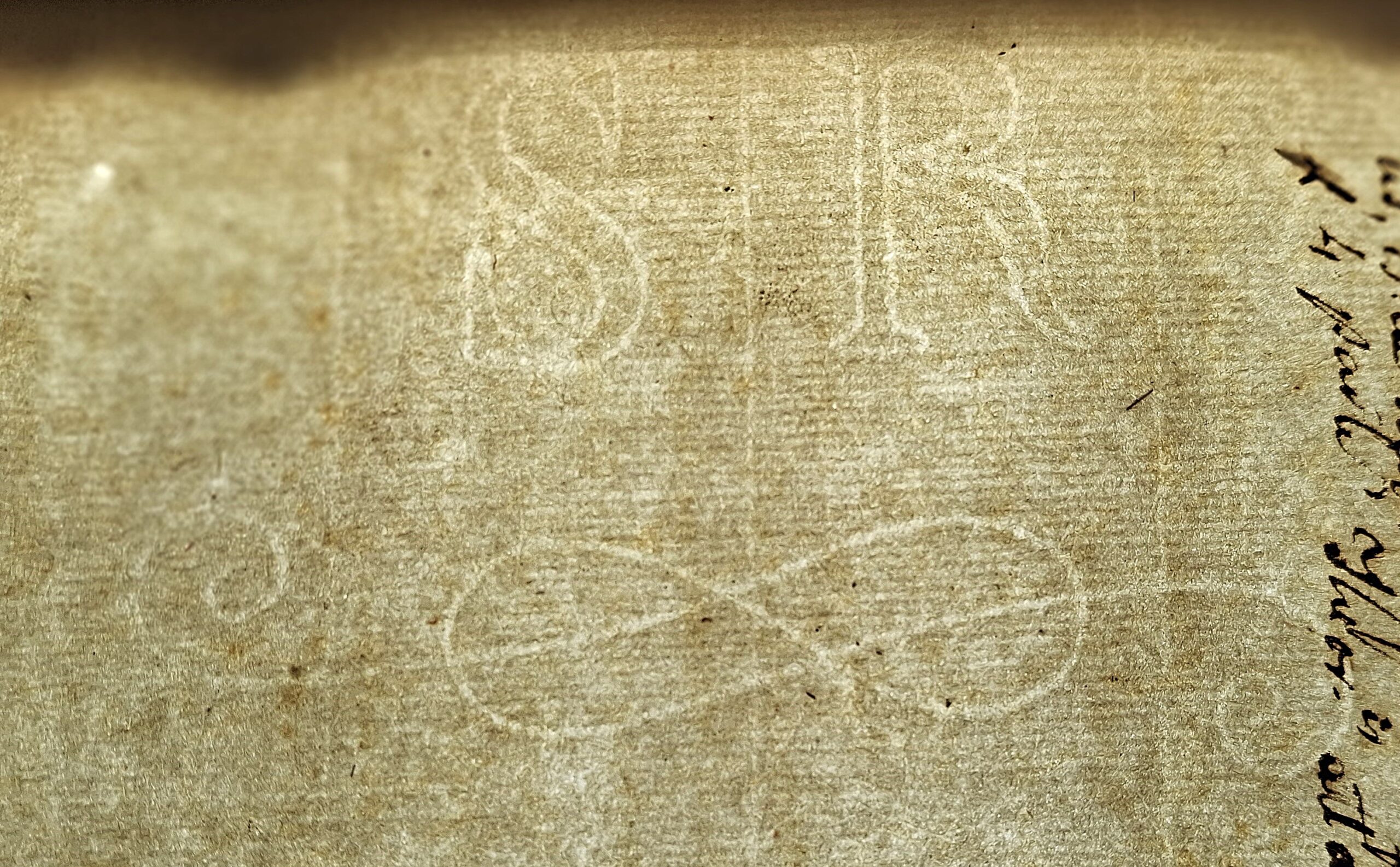

Il manoscritto Phisicae presenta due filigrane distinte, ciascuna con caratteristiche che offrono preziosi indizi per la datazione e la provenienza del manufatto.

- Filigrana con lettere “S R” sovrapposte a un motivo a lemniscata

Questa filigrana mostra le lettere maiuscole “S R” poste sopra un simbolo simile a una lemniscata (∞). Le iniziali “S R” compaiono frequentemente nelle carte prodotte nei territori del Sacro Romano Impero e potrebbero alludere a “Sanctus Romanus” o identificare il nome di un mastro cartaio. Il motivo a lemniscata — non diffusissimo — è documentato in carte tedesche e svizzere della fine del XVII secolo e del primo Settecento. Questo elemento potrebbe indicare una produzione dell’area elvetica o sud-germanica tra il 1680 e il 1730 circa.

- Filigrana con stemma coronato a tre gigli disposti due e uno

La seconda filigrana raffigura uno stemma con corona, al cui interno compaiono tre gigli disposti secondo uno schema “2 e 1”. Tale configurazione è caratteristica della produzione cartaria francese — in particolare delle regioni dell’Angiò e dell’Alvernia — e ricorre anche in alcune cartiere lombarde e piemontesi attive nel XVIII secolo. La presenza della corona e lo stile araldico della composizione fanno pensare a un’origine franco-italiana, forse legata a forniture di carta da Francia o Savoia verso l’Italia settentrionale.

Altre considerazioni

La presenza di queste due filigrane, entrambe riconducibili a una produzione tra la fine del XVII e la prima metà del XVIII secolo, conferma la datazione ipotizzata per il manoscritto Phisicae, intorno al 1720-1750. L’impiego di carte di diversa provenienza suggerisce un contesto di produzione colto, forse accademico, in cui l’accesso a materiali misti (svizzeri, francesi o lombardi) era possibile.

Questo elemento, integrato all’analisi paleografica e dei contenuti, rafforza l’ipotesi di un’origine italiana settentrionale — verosimilmente lombarda o piemontese — in ambito scolastico, universitario o clericale.

📌 Contenuto del Manoscritto

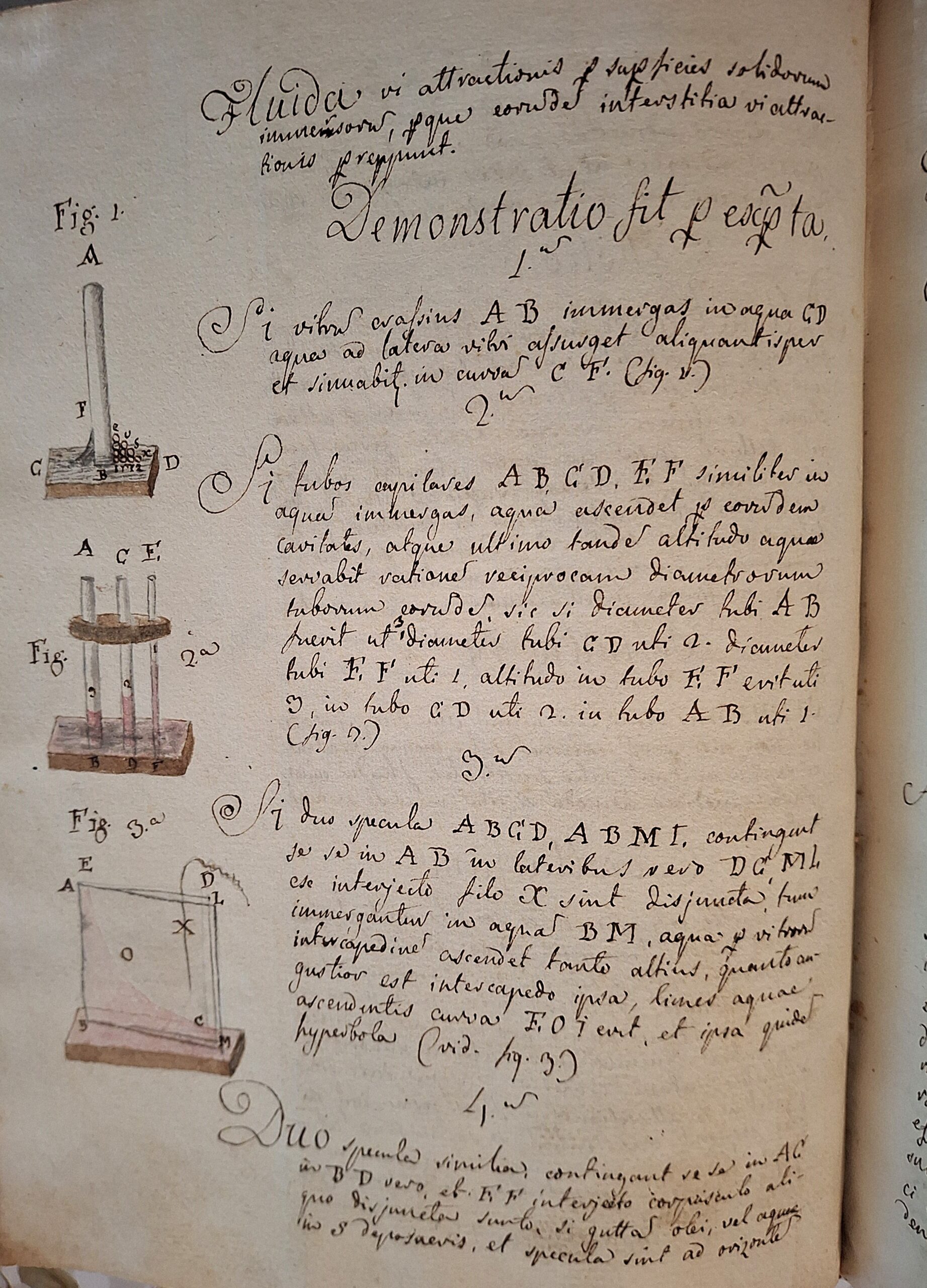

Opera manoscritta di fisica sperimentale e matematica, concepita con rigore sistematico secondo l’approccio scientifico del XVII-XVIII secolo. Strutturata in libri e capitoli suddivisi in:

- Definitiones

- Theoremata

- Demonstrationes

- Corollaria

- Observationes

- Scholia

- Experimenta

I temi trattati spaziano dalla meccanica classica (corpi, moto, gravità), alla pneumatica, all’ottica e alla struttura della materia. Sono frequenti i riferimenti a concetti come infinito, numeri attuali e potenziali, elementi primi, qualità fisiche, spazio, luce e moto. Molti teoremi sono corredati da dimostrazioni geometriche o esperimenti immaginati, in stile cartesiano o newtoniano. È evidente una formazione filosofico-matematica di tipo scolastico (forse gesuitico), con attenzione anche alla distinzione tra “intellectus”, “sensibilia” e “res physicae”.

📌 Descrizione

Importante manoscritto scientifico latino redatto in ambiente scolastico o accademico, probabilmente per uso didattico interno a un collegio o università. Si tratta di un trattato completo di fisica sperimentale che affronta, con rigore sistematico e lessico tecnico, le principali tematiche della fisica classica:

- meccanica (forze, corpi, leve, pendoli)

- pneumatica (vuoto, pressione atmosferica)

- ottica (rifrazione, propagazione della luce)

- idraulica (fluidi, vasi comunicanti, pressione)

- elementi naturali, qualità, sensazioni, olfatto, animali microscopici

La struttura segue il modello scolastico aristotelico e cartesiano: Definitiones, Theoremata, Demonstrationes, Corollaria, Observationes, Scholia, Experimenta, con costante ricorso al metodo dimostrativo geometrico.

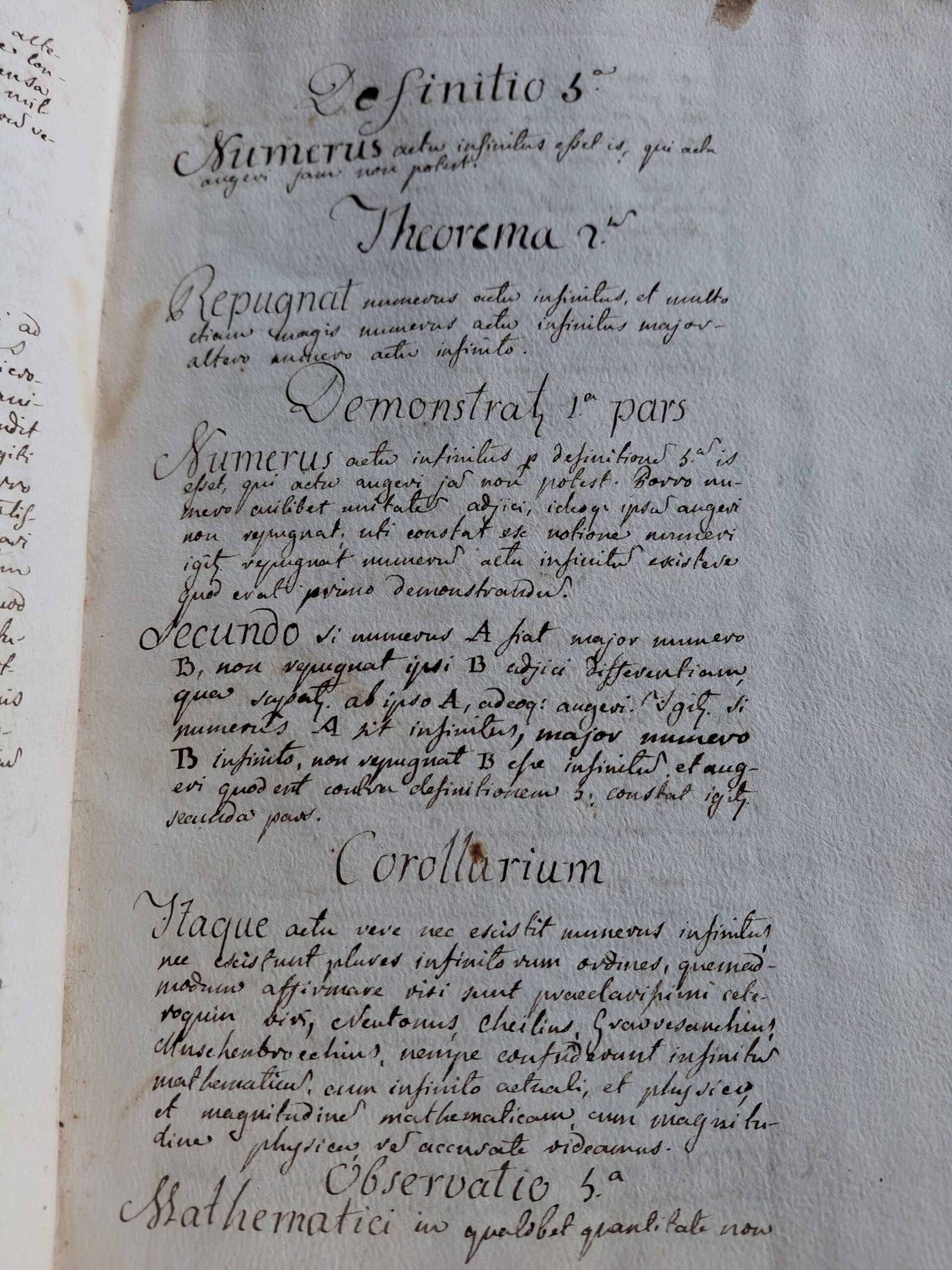

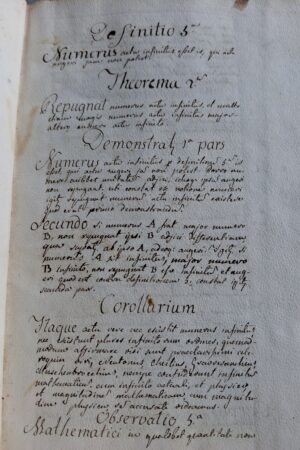

📌 Estratto esemplare: teoria dell’infinito attuale

Definitio 5ᵃ: Numerus actu infinitus est qui actu augeri jam non potest.

Theorema 2ᵐ: Repugnat numerus actu infinitus, si unus alteri maior adsit…

Demonstratio: …Igitur repugnat numerus actu infinitus existere.

Commento: Contesto concettuale

Questa sezione è un brillante esempio di razionalismo matematico nel solco del pensiero scolastico-tardo cartesiano. L’autore discute la natura dell’infinito attuale, cioè dell’infinito considerato come qualcosa di completato e numerabile — nozione che nella scolastica era generalmente respinta, ma che nel pensiero scientifico moderno iniziava a essere discussa, soprattutto con l’emergere del calcolo infinitesimale (Leibniz, Newton).

Struttura

- La Definizione 5ᵃ stabilisce che un numero attualmente infinito non può essere ulteriormente aumentato.

- Il Teorema 2ᵐ afferma che è contraddittorio ammettere due numeri infiniti se uno può essere maggiore dell’altro.

- La Dimostrazione segue un metodo rigorosamente geometrico e deduttivo: si assume l’esistenza di un numero infinito A, si somma un altro numero B, e se B è maggiore di A, allora A non era davvero infinito, perché poteva essere superato.

- Il Corollarium estende la conclusione: l’infinito attuale non può esistere nemmeno come molteplicità ordinata. Si tratta di una confutazione contro chi, già nel XVII secolo, cercava di introdurre l’infinito attuale in matematica e logica.

Valore storico-filosofico

Questa sezione riflette il tentativo di mantenere una visione “razionale” e finita della matematica contro le aperture concettuali della nuova scienza. La posizione dell’autore è conservatrice, ma ben argomentata, e rientra nella disputa tra antica filosofia aristotelica (che ammetteva solo l’infinito potenziale) e i pionieri del pensiero moderno (Galileo, Cavalieri, Leibniz). Si tratta di una riflessione scolastica contro l’esistenza del numero attualmente infinito, con argomentazione logico-matematica. Il passo testimonia l’influenza della filosofia aristotelica nel pensiero scientifico del tempo, in tensione con le novità del calcolo infinitesimale introdotte da Newton e Leibniz.

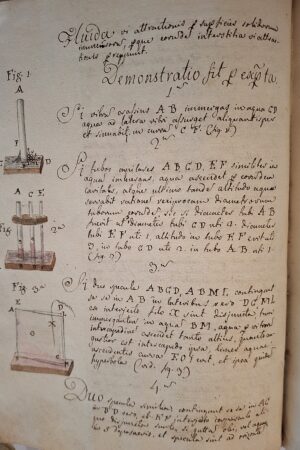

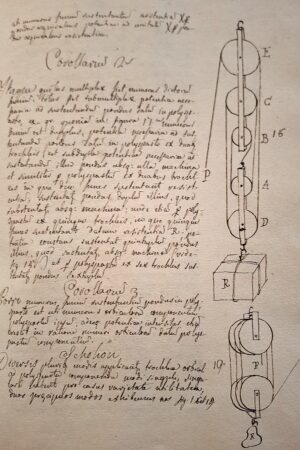

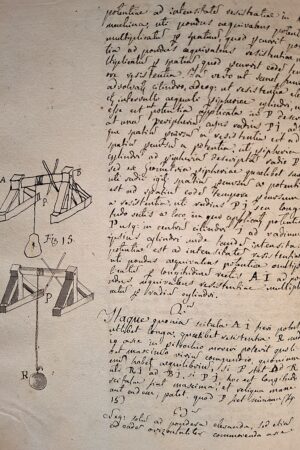

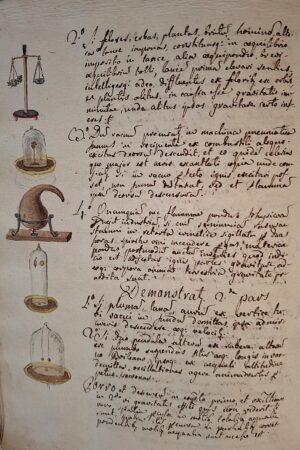

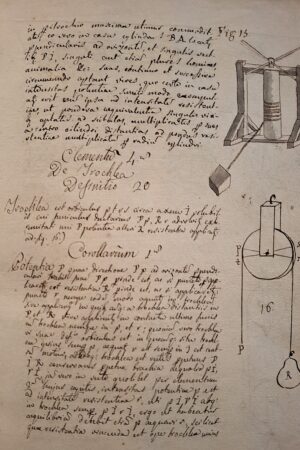

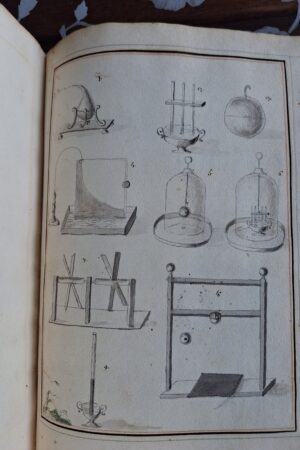

📌 Le Tavole illustrate (10 in totale)

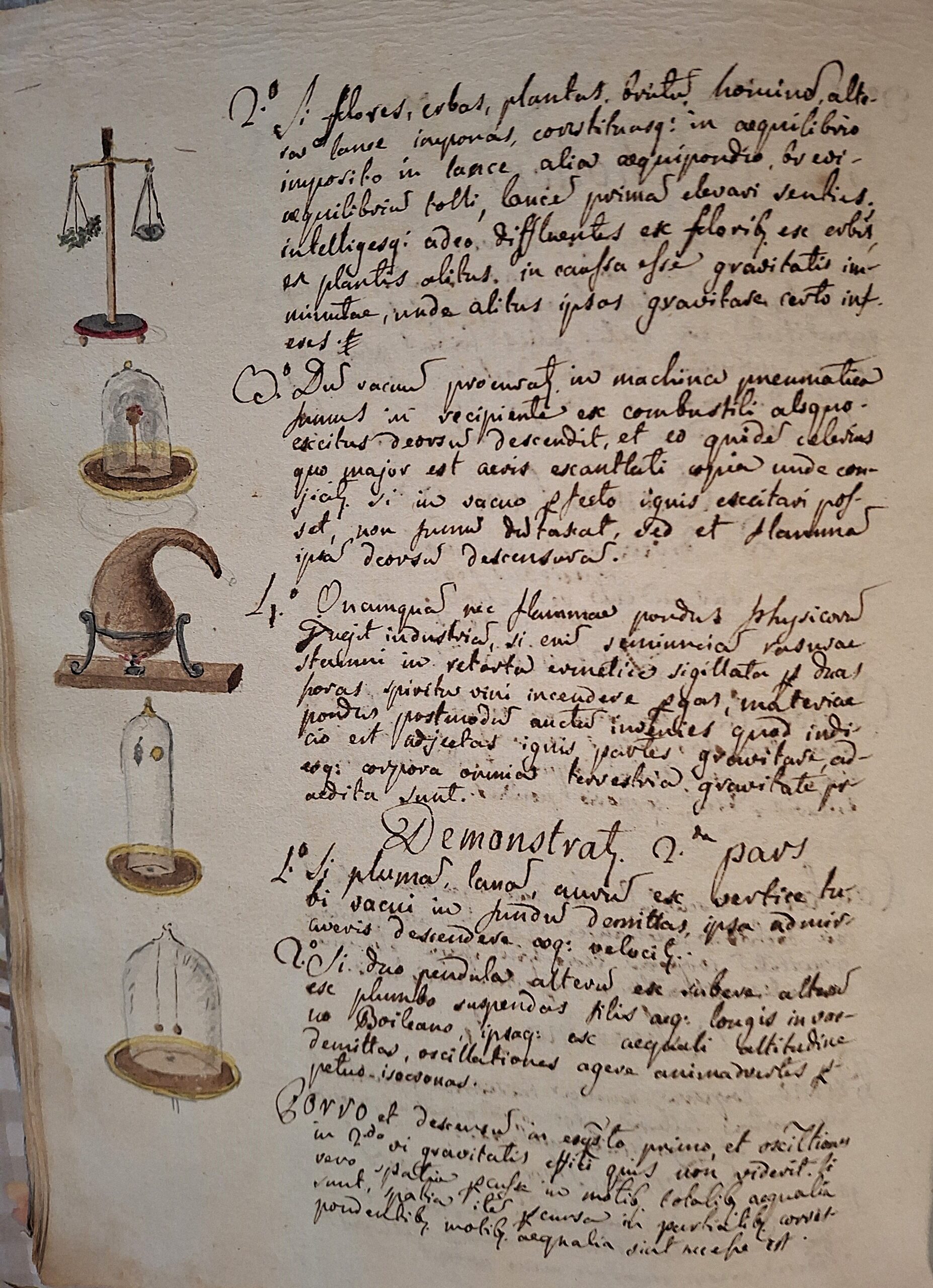

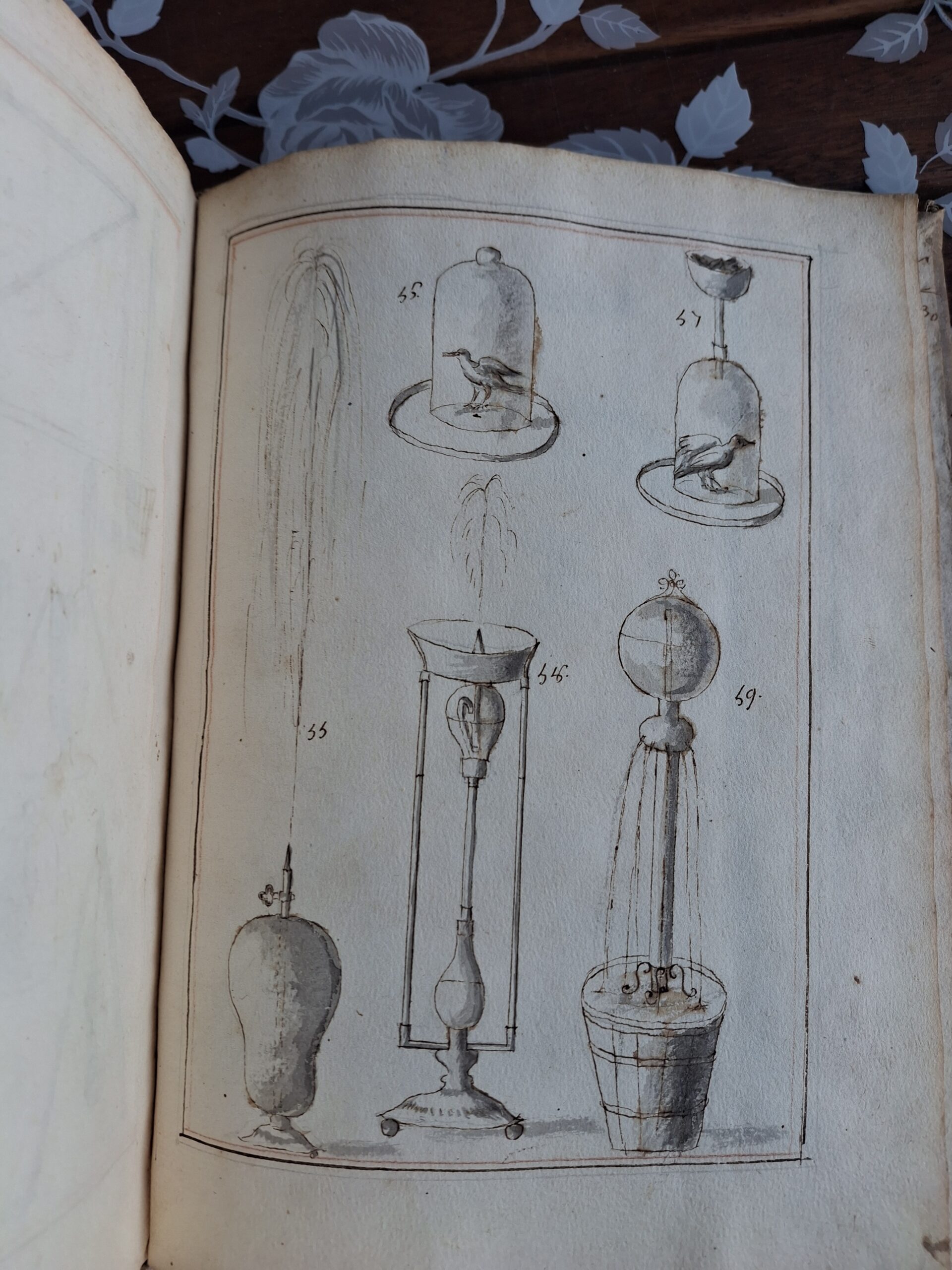

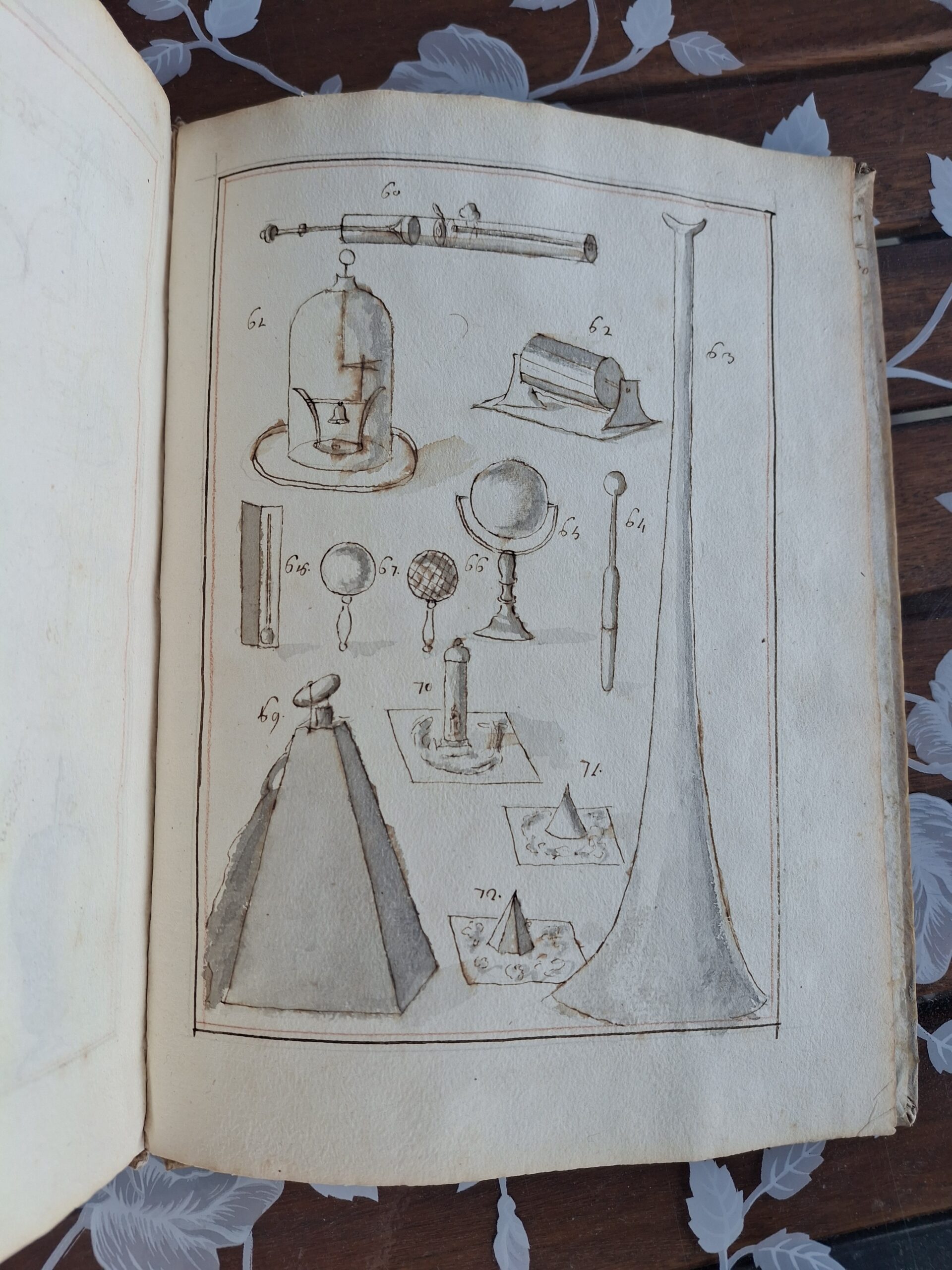

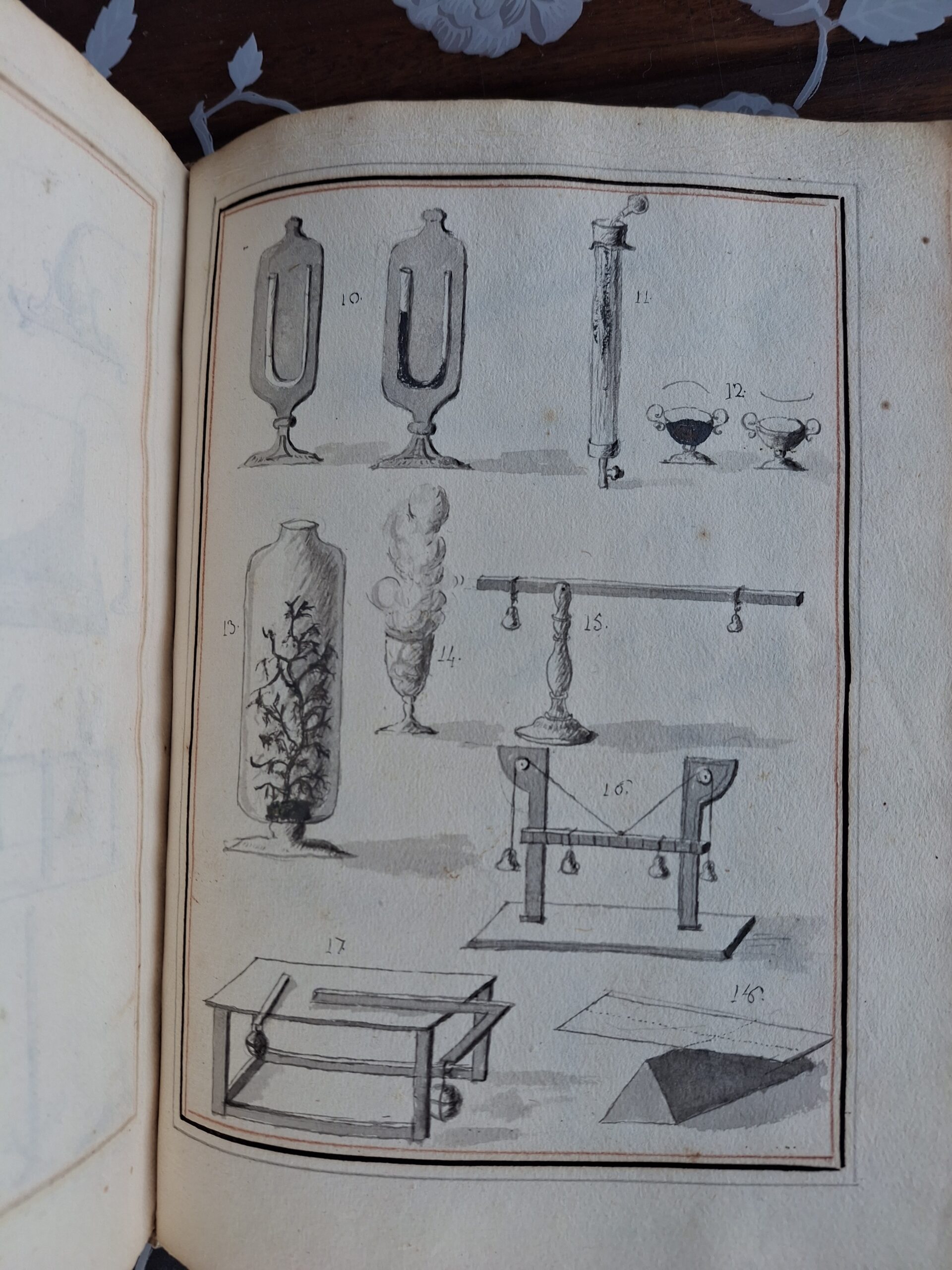

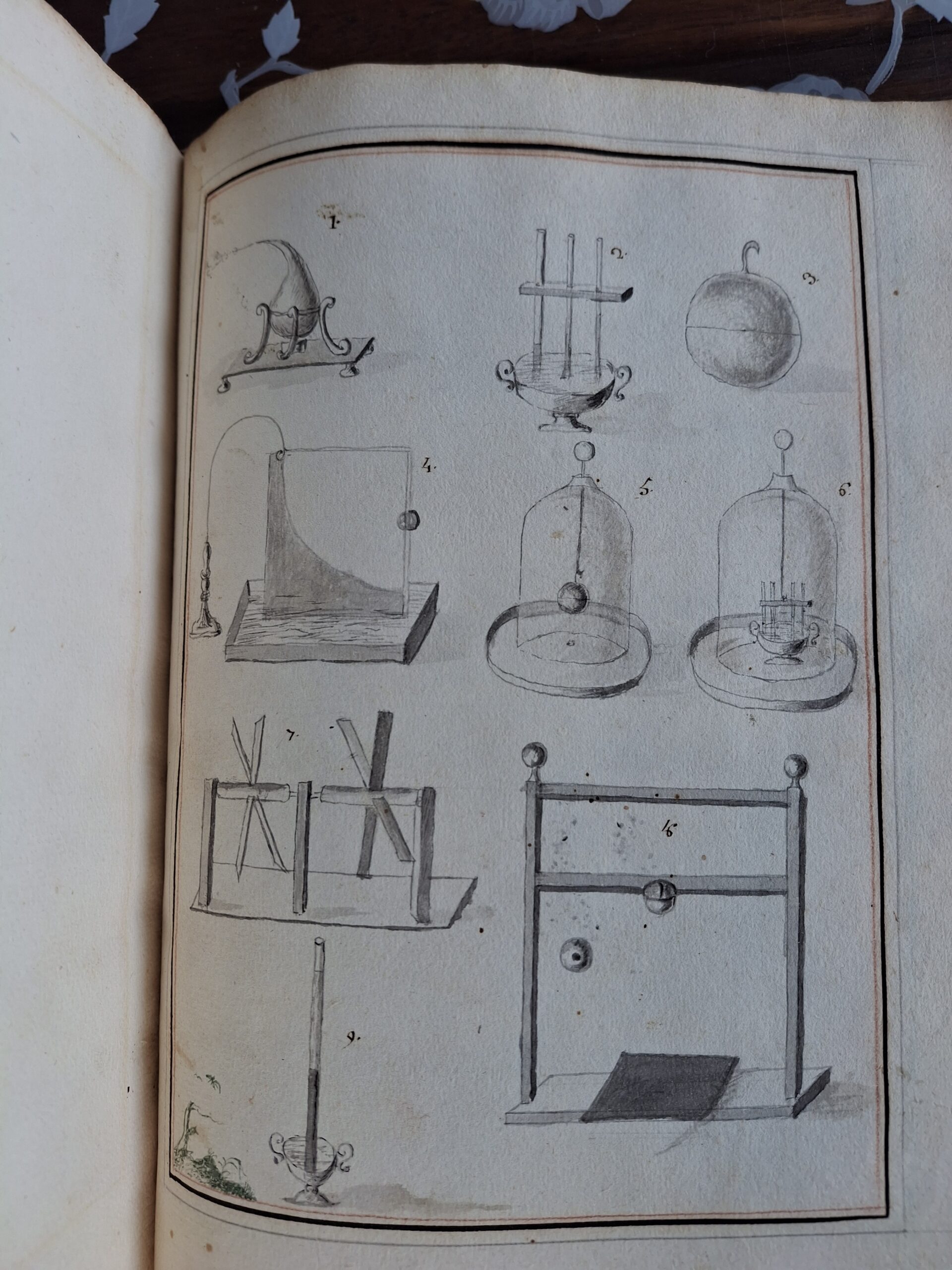

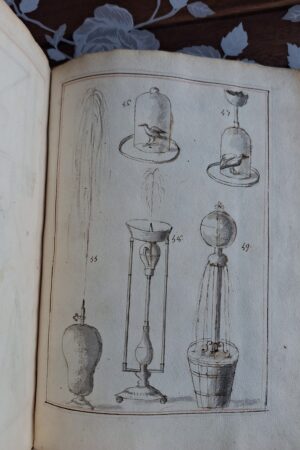

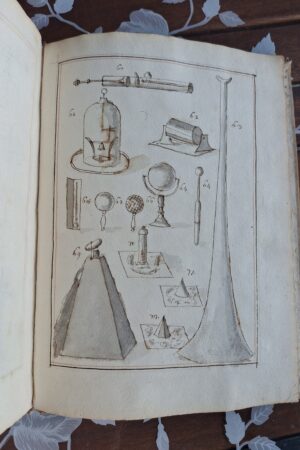

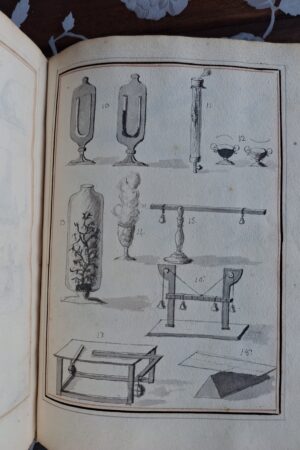

Dieci tavole eseguite a mano ad inchiostro e acquerello mostrano strumenti scientifici e dispositivi sperimentali. Le tavole, numerate progressivamente e tracciate con mano ferma, richiamano trattati illustrati del Settecento come quelli di Nollet, ‘s Gravesande, Musschenbroek. Rivelano un impianto didattico e tecnico, probabilmente destinato all’insegnamento della fisica in ambito universitario o collegiale. Le tavole sono realizzate a mano con inchiostro e acquerello, numerate progressivamente e riquadrate con cornice rossa. Illustrano strumenti scientifici per esperimenti di:

- Pneumatica

- Campane di vetro, pompe, animali sottovuoto (tav. 55–57).

- Esperimenti di Boyle o von Guericke.

- Idraulica e meccanica dei fluidi

- Vasi comunicanti, fontane di Erone, sifoni, strumenti per misurare pressione e volume (tav. 56, 59, 61).

- Ottica

- Lenti, telescopi, giochi di rifrazione e riflessione (tav. 60, 66, 74).

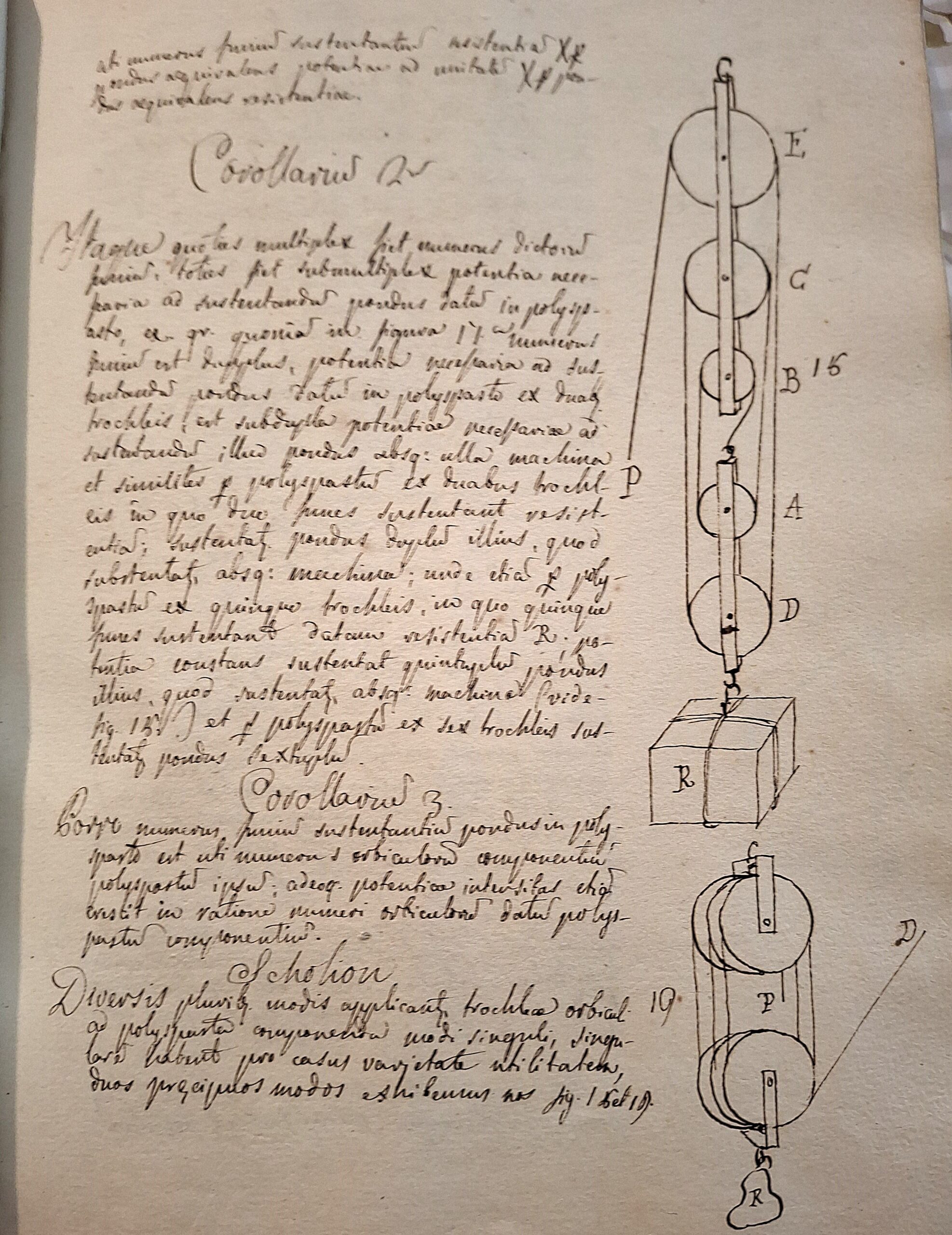

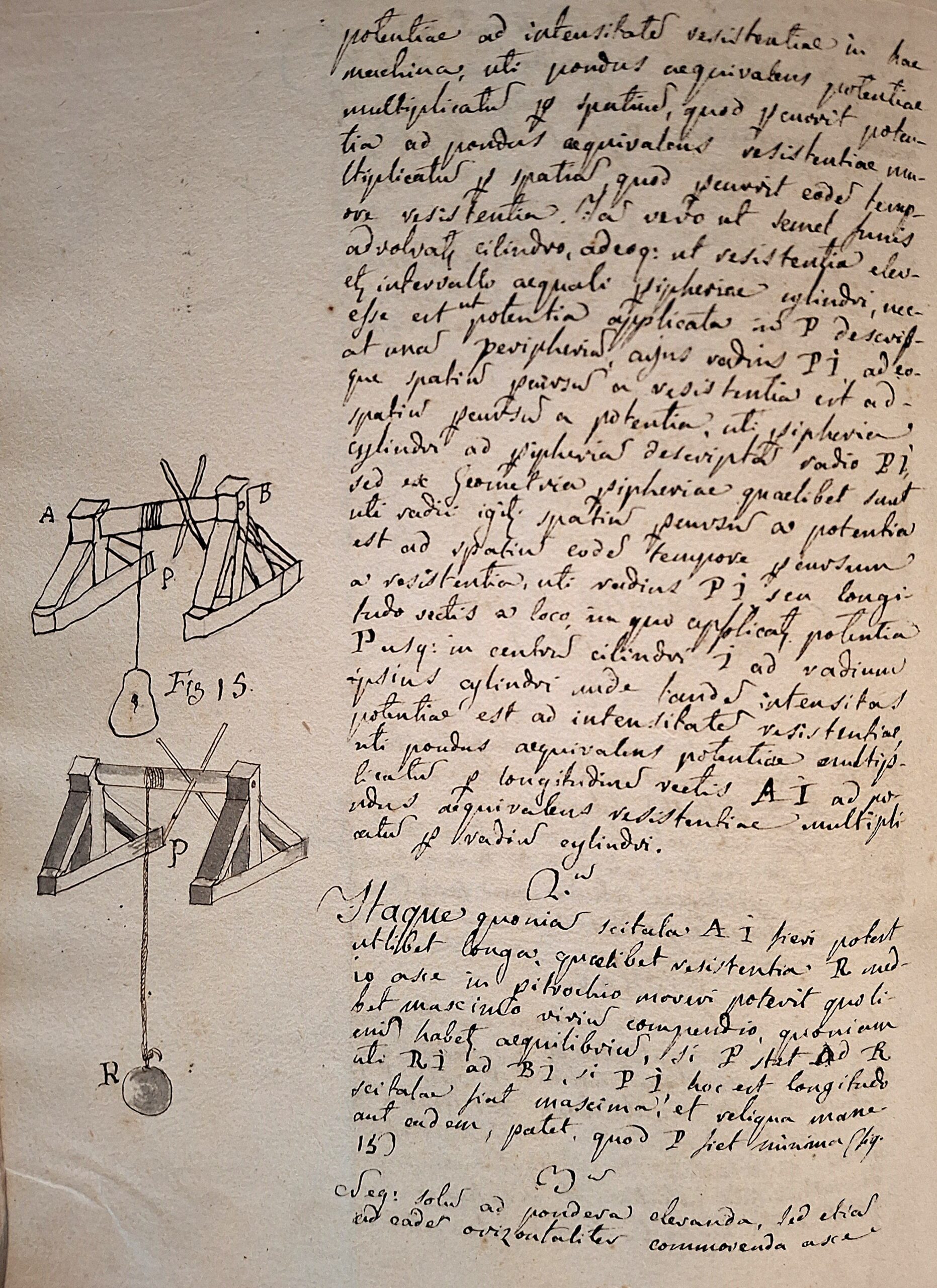

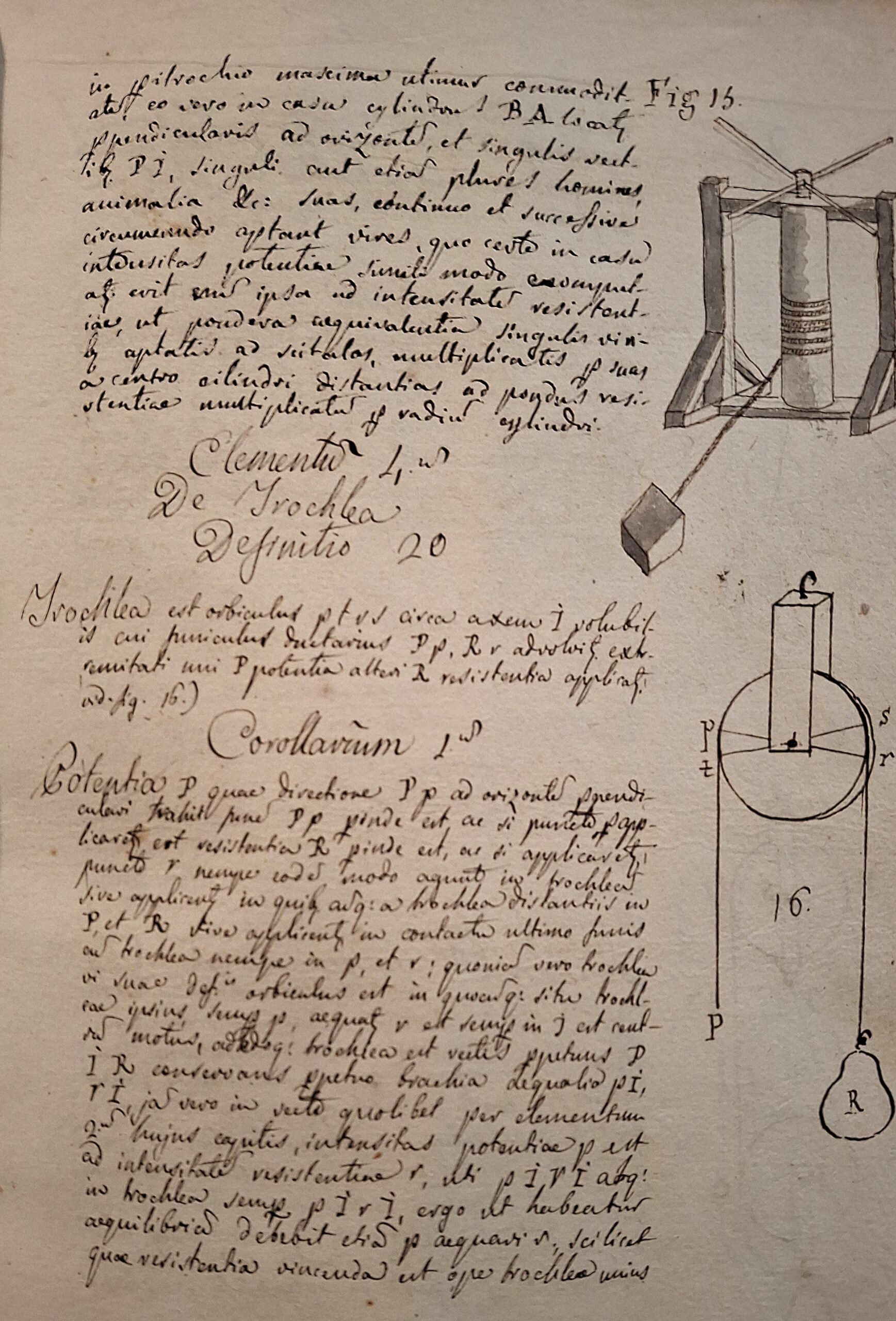

- Meccanica e forze

- Carrucole, leve, pendoli, piani inclinati (tav. 29–36, 45–49).

- Esperimenti di equilibrio e moto, ispirati a Galileo e Newton.

- Elettricità e magnetismo?

- Alcuni strumenti con sfere e aste (tav. 37–44, 70–73) potrebbero riguardare fenomeni elettrici o attrazione statica, suggerendo interesse per le prime ricerche galvani-galvaniche o dell’Accademia del Cimento.

- Esperimenti con liquidi e suoni

- Bottiglie di vetro, strumenti a corda o risonatori acustici (tav. 10–12, 15–17), per l’analisi del suono, dei gas o dei vapori.

L’approccio è evidentemente enciclopedico e didattico, destinato probabilmente all’insegnamento universitario o collegiale. Ogni strumento è tracciato con precisione funzionale, mai decorativa, con annotazione numerica.

Dieci tavole eseguite a mano ad inchiostro e acquerello mostrano strumenti scientifici e dispositivi sperimentali. Le tavole, numerate progressivamente e tracciate con mano ferma, richiamano trattati illustrati del Settecento come quelli di Nollet, ‘s Gravesande, Musschenbroek. Rivelano un impianto didattico e tecnico, probabilmente destinato all’insegnamento della fisica in ambito universitario o collegiale.

📌 Tra queste la Tavola IX prevede

Dispositivo 55

Uccellino sotto una campana di vetro, posato su una base circolare. Questo esperimento è riconducibile a demonstrationes vacui: l’uccellino simula la presenza di un essere vivente all’interno di una campana da cui verrà sottratta l’aria con una pompa a vuoto, per mostrarne gli effetti (mancanza di ossigeno, silenzio del canto, morte). Si tratta di una replica degli esperimenti di Boyle o Guericke, volti a dimostrare l’esistenza della pressione atmosferica.

Dispositivo 56

Una fontana a pressione idraulica, probabilmente ispirata al principio di Herone di Alessandria o a esperimenti barometrici: la pressione dell’aria o di un liquido genera la fuoriuscita di un getto. Tali dimostrazioni erano molto comuni nei gabinetti scientifici barocchi.

Dispositivo 56½ (centrale)

Un vaso alto, dotato di due recipienti collegati, simile a uno strumento per la misura della pressione idrostatica o per la trasmissione dei liquidi. Potrebbe rappresentare un esempio di sifone o un dispositivo per misurare l’equilibrio dei liquidi in vasi comunicanti.

Dispositivo 57

Ancora un uccellino sotto campana, ma con l’aggiunta di un piccolo contenitore sopra la campana (forse contenente carbone acceso o liquido riscaldato), per un esperimento di esaurimento dell’ossigeno o di rarefazione dell’aria per calore.

Dispositivo 59

Una fontana che sgorga da più getti in una vasca: dispositivo decorativo e didattico, probabilmente alimentato da un meccanismo di pressione interna a liquido o ad aria compressa. Tali oggetti venivano usati per mostrare la forza del fluido in ambienti chiusi, anticipando concetti di idrodinamica.

Questa e le altre tavole del manoscritto non sono mere illustrazioni, ma veri e propri schemi di apparati sperimentali, pensati per la didattica della fisica sperimentale. Si tratta di strumenti che ricordano le macchine descritte nei trattati di Galileo, Torricelli, Boyle, Hauksbee, Nollet e Musschenbroek, tipici dei gabinetti scientifici sei-settecenteschi. Il tratto è rapido ma preciso, con contorni a inchiostro e acquerello grigio-marrone, e numerazioni progressivamente annotate, indice che le illustrazioni erano concepite come parte di un corpus coerente.

📌 Valutazione e rarità

Manoscritto dei primo settecento raro e di notevole interesse storico-scientifico, utile per lo studio dell’epistemologia, della didattica e della prassi sperimentale nel Settecento. L’illustrazione delle macchine e strumenti scientifici fornisce una visione concreta della strumentazione disponibile nei gabinetti di fisica, ancor prima della diffusione massiva dell’illustrazione tecnica a stampa. L’opera si distingue per completezza, ricchezza contenutistica, coerenza didattica e qualità grafica. Manoscritti scientifici illustrati di questo tipo, redatti in forma autonoma e dotati di tavole originali, sono rari sul mercato antiquario. Il legame con Firenze, ambiente vivacissimo sul piano della fisica sperimentale (si pensi a Torricelli, Viviani, i postumi dell’Accademia del Cimento) ne aumenta l’interesse per tutti coloro che studiano la storia della scienza.

📌 Stato di conservazione

Ottimo. La carta è spessa, leggermente brunita ma stabile. L’inchiostro è nitido. Le tavole sono ben conservate, con acquerelli fini e margini intatti. Presenti alcune numerazioni a matita recente (es. c. 284), forse relative ad un inventario.