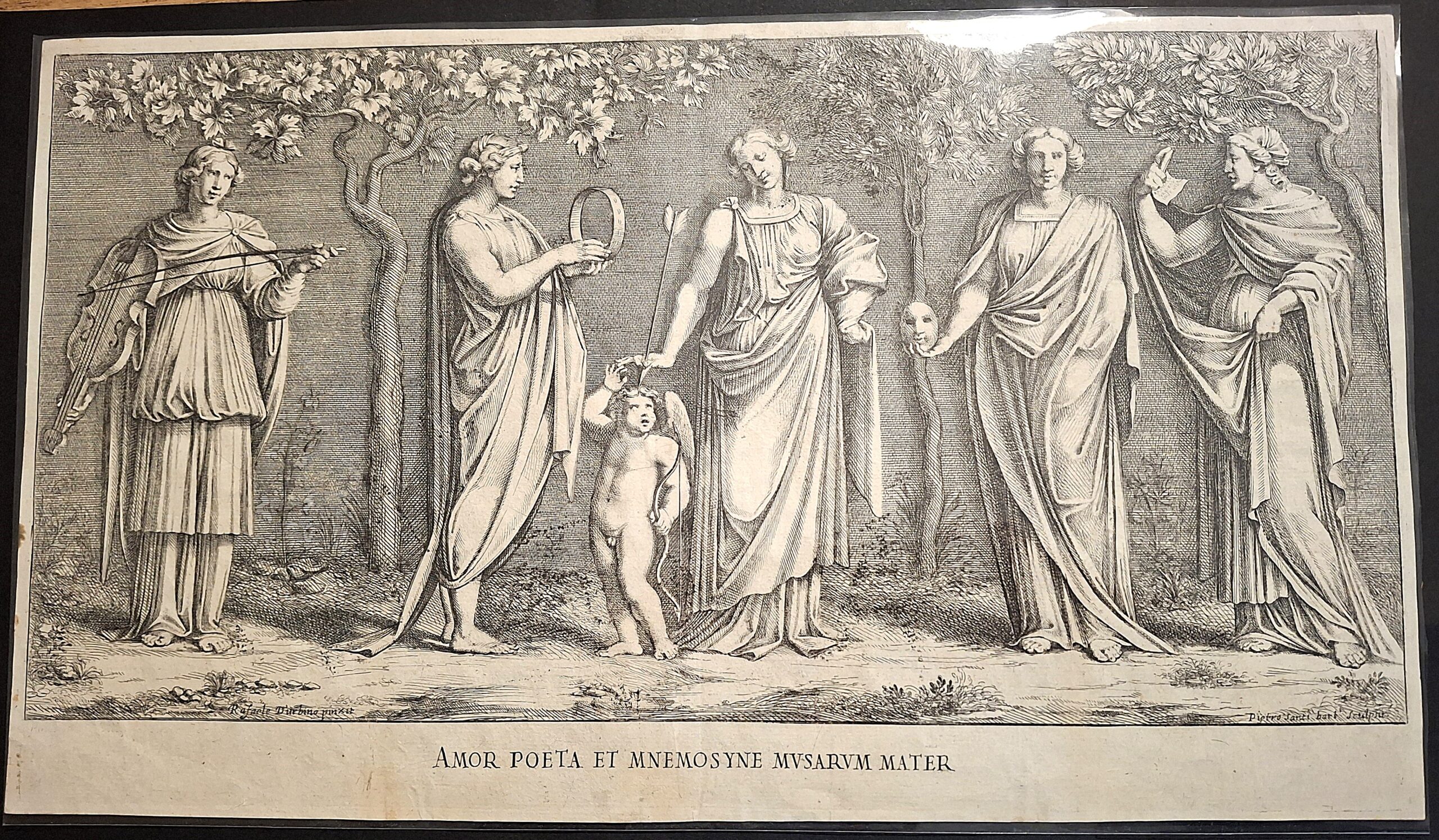

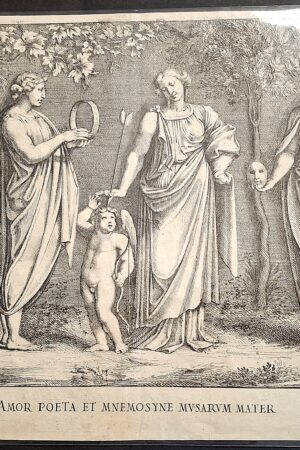

AMOR POETA ET MNEMOSYNE MUSARUM MATER

Da un’invenzione di Raffaello – Incisione di Pietro Santi Bartoli

Luogo: Roma – Epoca: seconda metà del XVII secolo

Incisione originale all’acquaforte su carta vergellata con filigrana

Misure della lastra: cm 21,8 × 38

Descrizione

Raffinata incisione allegorica seicentesca incisa da Pietro Santi Bartoli da un disegno attribuito a Raffaello Sanzio, come dichiarano le firme incise in basso: «Rafaele d’Urbino pinxit» a sinistra e «Pietro Santi Bart. sculpsit» a destra.

La composizione rappresenta una scena simbolica e solenne, in cui il giovane Amor (Cupido) è posto al centro e interagisce con un gruppo di cinque figure femminili — personificazioni delle Muse o delle arti ispiratrici. Sul margine inferiore è riportata l’iscrizione latina:

AMOR POETA ET MNEMOSYNE MUSARUM MATER

ovvero: “L’Amore poeta e Mnemosyne, madre delle Muse”.

Lettura iconografica

Da sinistra verso destra:

- Musa della Musica – regge uno strumento a corde, forse una lira moderna o viola da braccio: si identifica con Euterpe o Erato.

- Musa della Gloria poetica – mostra una corona d’alloro, simbolo del poeta ispirato: potrebbe essere Calliope, musa dell’epica.

- Amor (Cupido) – figura centrale, nuda e alata, tocca con affetto la mano della figura seguente. Simboleggia l’amore come forza generatrice dell’arte.

- Mnemosyne – figura autorevole con bastone o scettro: è la madre delle Muse, incarnazione della memoria e dell’intelligenza creativa.

- Musa della Tragedia – tiene in mano una maschera teatrale, chiaro attributo di Melpomene.

- Musa dell’Eloquenza o del Sapere – con rotolo o cartiglio, simboleggia la Poesia filosofica, la retorica o la scienza delle lettere.

L’intera scena si svolge sotto un intreccio armonico di alberi, con un fondo a linee fitte e regolari che richiama le incisioni classiche di ambientazione arcadica.

Notizie sull’opera e sull’autore

Pietro Santi Bartoli (1635–1700), incisore romano, fu autore di numerose serie dedicate all’antichità romana e alla pittura rinascimentale. Collaborò con i celebri editori Giovanni Giacomo e Domenico De Rossi, contribuendo alla diffusione grafica delle invenzioni di Raffaello, Annibale Carracci, Polidoro da Caravaggio e altri.

L’incisione qui presentata si inserisce nella tradizione delle raccolte di “diverse figure” e delle celebrazioni allegoriche delle arti e delle virtù intellettuali. È plausibile una pubblicazione originaria come stampa sciolta o parte di un portfolio destinato ai collezionisti e studiosi dell’Urbe barocca.

La carta vergellata mostra una filigrana con doppio cerchio e fiore centrale a sei petali, riconducibile a manifatture italiane o italo-francesi attive nel XVII secolo. L’impressione è nitida, ben contrastata, con bel segno grafico e finezza nei particolari.

Stato di conservazione

Foglio integro, con margini conservati e ottima freschezza dell’impressione. Leggeri segni del tempo e minime ondulazioni del foglio. La filigrana è ben visibile in controluce sul lato sinistro, elemento utile per una datazione materiale più precisa.

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ

Si dichiara che l’opera sopra descritta è un’incisione originale d’epoca, eseguita all’acquaforte da Pietro Santi Bartoli su invenzione di Raffaello Sanzio, come attestato dalle iscrizioni incise in lastra e dallo stile coerente con la produzione grafica romana del secondo Seicento. L’opera si presenta in stato di conservazione molto buono, con margini integri e segno incisorio nitido. La carta vergellata reca una filigrana a doppio cerchio con fiore centrale a sei petali, coerente con la tipologia di carta in uso a Roma o in area italo-francese nel XVII secolo. La scena raffigurata, di natura allegorica, è tipica della tradizione erudita e simbolica promossa da Bartoli attraverso la sua attività incisoria, soprattutto in collaborazione con gli editori De Rossi. Si attesta pertanto l’autenticità dell’incisione come opera originale coeva, non tratta da riproduzioni moderne né da ristampe posteriori.